Auf den Spuren der Burg Villigst

Wer kennt nicht das alte Schloß Haus Villigst, das sich heute, versteckt hinter den Kronen prachtvoller Baumriesen, dem Betrachter von Schwerte aus entzieht? Heute ein Schulungszentrum des Studienwerks der Ev. Landeskirche von Westfalen, erhob sich einst an dieser Stätte die Burg der Ritter von Sobbe, die als Stadtherren von Schwerte den Werdegang unserer Stadt im 14. Jhdt. entscheidend beeinflußt haben.

Im Jahre 1300 finden wir die Burg Villigst - "domus vilgeste" genannt, als Allod, als freies Eigentum, das von niemandem zu Lehen ging, im Besitz des Ritters Sobbo de Altena. Bereits 1293 erscheint dieser als "Sobbo de Swirthe", da er sich vermutlich nach seinem damaligen Hauptsitz, dem Hause Schwerte benannte. Sobbos Bruder Gerwinus de Altena besaß hier in Schwerte die "domus" Husinghus als Allod, nach der unsere heutige Hüsingstraße benannt wurde. Der Dritte der Brüder, Engelbert de Altena, nannte die curtis Stengelinchusen sein Eigen, einen Herrenhof mit 7 abhängigen Bauerngütern im heutigen Letmathe-Stenglingsen.

Sobbo de Altena, der den Geschlechtsnamen seines Großvaters mütterlicherseits, des Bergischen Ritters Albert Sobbe, als Vornamen trug, war bis 1296 ein treuer Vasall des Grafen Everhard II. v. d. Mark. In diesem Jahr kam es jedoch zum Bruch, und Sobbo kündigte dem Grafen die Gefolgschaft auf. Als ihm daraufhin Graf Everhard alle märkischen Lehen entzog und sich auch an Sobbos freieigenen Gütern vergriff, schwor ihm Sobbo furchtbare Rache.

Er wechselte daher in das Lager von Graf Everhards Todfeind, des Kölner Erzbischofs Siegfried v. Westerburg und seines Nachfolgers Wigbold v. Holte (1297 - 1305) und entfesselte, gestützt auf die Burgen der Kölnischen Vasallen, einen gnadenlosen Krieg gegen Graf Everhard. Wenn man seinerzeit Graf Everhard II. als "Geissel der Bischöfe" bezeichnete, so wurde Sobbo nun zur "Geissel des Grafen Everhard". Wie ein Klageschreiben Graf Everhards an Wigbold v. Holte meldet, soll Sobbo sogar dem Grafen nach dem Leben getrachtet haben.

Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen im Jahre 1300, trat Sobbo mit 40 weiteren märkischen Rittern, darunter auch seine Brüder und weitere Verwandte, in die Dienste des Grafen Diedrich VIII. von Kleve. Sie übereigneten ihm ihre freieigenen Güter und empfingen sie als Klevische Lehen zurück. Auch die Burg Villigst wurde so ein Klevisches Lehen und blieb es auf Dauer.

Diese Lehnsbildung Sobbos und auch seiner Nachkommen an das Klever Grafenhaus war ein geschickter Schachzug, denn die Grafen von Kleve waren zugleich, als Erbvögte des Stiftes Xanten, auch Herren über den größten Teil der späteren Stadt und des Distriktes Schwerte. Zwar besaßen auch die Grafen v. d. Mark einen Hof in Schwerte, die "curtis sverte", zu der 29 Bauerngüter in Streulage gehörten, doch war die xantener curtis swerte mit etwa 60 Höfen und der Hofeskirche St. Victor, doppelt so groß. Außerdem bildete die xantener curtis swerte, zu der auch als Unterhöfe die beiden curtes vilgeste und Barckhaven/Berghofen gehörten, eine "Immunität", d.h. der gesamte Xantener Besitz innerhalb der Grafschaft Mark war der Gerichtsbarkeit der märkischen Grafen entzogen und unterstand der Vogtei der Grafen von Kleve, die somit immer einen Fuß in der Grafschaft Mark hatten. Erst durch das Absterben des Klever Grafenhauses und den Anfall Kleves an das Haus Mark, im Jahre 1368, wurde die überwiegend aus der xantener curtis entstandene Stadt Schwerte märkisch, befand sich aber zu diesem Zeitpunkt fest in den Händen von Sobbos Enkel Engelbert Sobbe.

Die curtis vilgeste, die vielleicht schon vor 1300 die curtis swerte in ihrer Funktion als Oberhof des Xantener Hofesverbandes Schwerte abgelöst hatte, ist m.E. nach nicht mit der Burg Villigst, und auch nicht mit der "curtis Vilgeyst" des Stiftes Herdecke zu verwechseln. Sie dürfte vielmehr mit dem "Hoff to Velgeste" identisch sein. Wie die Herdecker curtis lag auch dieser auf dem Villigster Höhenrücken "im Dorpe" und befand sich 1294 noch in der Hand von Sobbos Verwandten Engelbert v. Hegenscheid, aus dem Hause de Altena II.

Der Hof kam anscheinend später an Sobbos Sohn Diedrich Sobbe, der ihn 1346 an seinen Sohn Albert Sobbe weiter vererbte, den Begründer des Hauses der Sobbe zum Grimberg. 1363 ist er Gegenstand der Erbteilung zwischen den Brüdern Wennemar und Engelbert Sobbe zum Grimberg. 1414 finden wir ihn wieder in der Hand Johann Sobbes zu Villigst, der ihn seiner Gattin Mechthild von Cuilenborg zur Leibzucht setzte. Er ist heute jedoch nicht mehr zu identifizieren.

Zwischen 1294 und 1302 erwarb Sobbo jedenfalls den größten Teil des Xantener Besitzes in und um Schwerte, der aber auch weiterhin unter der Vogtei der Grafen von Kleve verblieben sein muß.

Erst gegen Ende des Jahres 1300 kam es zur Beilegung des Streites zwischen Sobbo und Graf Everhard. Der Graf gab Sobbo alle seine Güter zurück und übertrug ihm auch die märkische curtis sverte zu erblichem Lehen. Sobbo war nun alleiniger Grundherr über Schwerte. Als solchem unterstand ihm das Schultheißengericht, mit der niederen Gerichtsbarkeit über den Märkischen, als auch über die ehemals Xantener Höfe in Schwerte. Als sicher dürfen wir voraussetzen, daß die Grafen von Kleve Sobbo und seine Nachkommen mit der Ausübung der vogteilichen Hochgerichtsbarkeit in Schwerte betrauten. Dass sie ihm über den Märkischen Hof zu Schwerte auch von den Märkischen Grafen zugestanden wurde ist unwahrscheinlich aber nicht unmöglich. Jedenfalls besaßen Sobbo de Altena und seine Nachkommen, die Sobben, die den Vornamen "Sobbo" zu ihrem Geschlechtsnamen machten, als Grund- und Gerichtsherren von Ort und Distrikt Schwerte, nahezu den Status von unabhängigen Territorialherren.

Erst durch den Anfall von Kleve an Mark, 1368, konnten die Märker dieser Entwicklung entgegen steuern und ab 1391 in Person von Graf Adolf I. von Kleve-Mark, die Landeshoheit über Schwerte gewinnen, die 1397 mit der Privilegienerweiterung der Stadt Schwerte, durch Graf Diedrich von Kleve-Mark ihren Abschluß fand. Hierdurch wurde Schwerte den übrigen märkischen Städten gleichgestellt. Den endgültigen Schlußpunkt der Sobbe’schen Herrschaft über Schwerte markiert der Verkauf der letzten hoheitlichen Rechte, durch Johann Sobbe an Graf Adolf I. von Kleve-Mark, im Jahre 1403.

Nach diesem Ausflug in die Geschichte kehren wir zur Burg Villigst zurück. Ab 1300 war Villigst der Hauptsitz der Sobben und wurde 1366 in dieser Funktion von der Burg Elverfeld abgelöst.

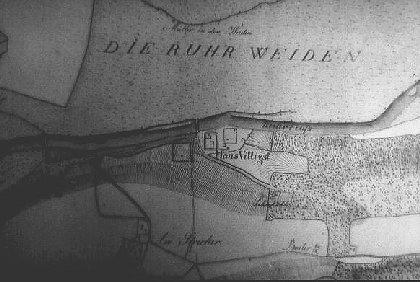

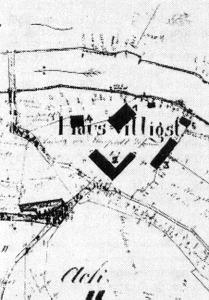

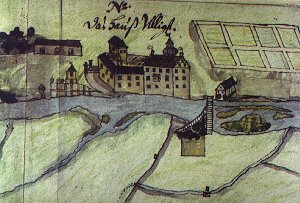

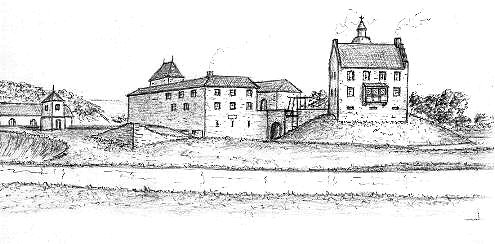

Bis auf geringe, aber wesentliche Teile ist von der Burg Villigst nichts mehr erhalten. Die heutige klassizistische Schloßanlage ist ein "Neubau" und entstand zwischen 1819 und 1834. Über das Aussehen der Burg unterrichtet uns eine kleine dilettantische Skizze von 1720, in der sie als eine perspektivisch verzeichnete Vierflügelanlage erscheint. Doch dieser Eindruck täuscht. Tatsächlich hat der Zeichner die Burg in etwa richtig wiedergegeben. Er hat nur vergessen etwas wesentliches abzubilden. Das eigentliche Schloßhaus, mit ruhrseitigem Erker und mittig vorgelagertem Treppenturm war nicht ein Teil der Vierflügelanlage, sondern stand vor dieser auf einem großen Hügel, inmitten der heutigen Parkwiese zwischen Schloß und Ruhr. Diesen Hügel umfaßte ein wassergefüllter Grabenring, eine Gräfte, von der ein Teilstück 1836 noch geflutet war. An der Stelle des Schloßhauses auf der Hügelkuppe, das 1827 noch stand und im Aufmessungsplan des Urkatasters, ohne den Treppenturm, eingezeichnet ist, erhob sich im Mittelalter mit Sicherheit ein mächtiger, viereckiger Steinturm. Diese wuchtige Turmhügelburg, eine sogenannte Hochmotte, bildete das Kernwerk der Burg Villigst. Solche Hochmotten zählten im Mittelalter zu den schweren Festungswerken und durften nur mit Genehmigung des Deutschen Königs errichtet werden. Die Turmhügelburg Villigst zählte zu den Größten ihrer Art in Westfalen. Etwas Vergleichbares finden wir in der Burg Haskenau im Münsterland und in der gewaltigen Hochmotte "Hünenknüfer" bei Scheda an der Ruhr.

Bis auf geringe, aber wesentliche Teile ist von der Burg Villigst nichts mehr erhalten. Die heutige klassizistische Schloßanlage ist ein "Neubau" und entstand zwischen 1819 und 1834. Über das Aussehen der Burg unterrichtet uns eine kleine dilettantische Skizze von 1720, in der sie als eine perspektivisch verzeichnete Vierflügelanlage erscheint. Doch dieser Eindruck täuscht. Tatsächlich hat der Zeichner die Burg in etwa richtig wiedergegeben. Er hat nur vergessen etwas wesentliches abzubilden. Das eigentliche Schloßhaus, mit ruhrseitigem Erker und mittig vorgelagertem Treppenturm war nicht ein Teil der Vierflügelanlage, sondern stand vor dieser auf einem großen Hügel, inmitten der heutigen Parkwiese zwischen Schloß und Ruhr. Diesen Hügel umfaßte ein wassergefüllter Grabenring, eine Gräfte, von der ein Teilstück 1836 noch geflutet war. An der Stelle des Schloßhauses auf der Hügelkuppe, das 1827 noch stand und im Aufmessungsplan des Urkatasters, ohne den Treppenturm, eingezeichnet ist, erhob sich im Mittelalter mit Sicherheit ein mächtiger, viereckiger Steinturm. Diese wuchtige Turmhügelburg, eine sogenannte Hochmotte, bildete das Kernwerk der Burg Villigst. Solche Hochmotten zählten im Mittelalter zu den schweren Festungswerken und durften nur mit Genehmigung des Deutschen Königs errichtet werden. Die Turmhügelburg Villigst zählte zu den Größten ihrer Art in Westfalen. Etwas Vergleichbares finden wir in der Burg Haskenau im Münsterland und in der gewaltigen Hochmotte "Hünenknüfer" bei Scheda an der Ruhr.

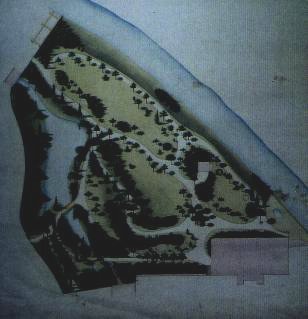

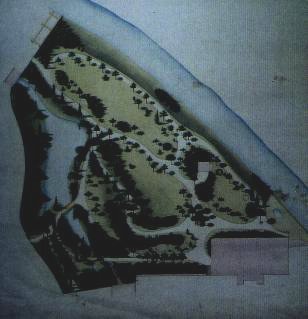

Als 1836 der Freiherr von Elverfeldt den Düsseldorfer Landschaftsarchitekten und Hofgartendirektor Maximilian Weyhe mit der Anlage des Schloßparks von Haus Villigst beauftragte, bezog dieser den Hügel, mit dem noch in einem Teilstück gefluteten Gräftenring, in sein Konzept mit ein. Hiervon zeugt der Entwurfplan Weyhes, der neben weiteren Plänen aus seiner Hand, im Schwerter Stadtarchiv aufbewahrt wird.

Als 1836 der Freiherr von Elverfeldt den Düsseldorfer Landschaftsarchitekten und Hofgartendirektor Maximilian Weyhe mit der Anlage des Schloßparks von Haus Villigst beauftragte, bezog dieser den Hügel, mit dem noch in einem Teilstück gefluteten Gräftenring, in sein Konzept mit ein. Hiervon zeugt der Entwurfplan Weyhes, der neben weiteren Plänen aus seiner Hand, im Schwerter Stadtarchiv aufbewahrt wird.

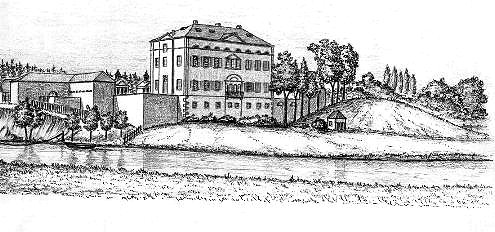

Eine Lithographie des P. Klein von etwa 1834, aus der Chronik der Freiherren von Elverfeldt, von 1886, zeigt uns eben diesen Hügel mit steilem Böschungswinkel im Anschnitt am rechten Bildrand. Ich habe daher 1992 das Klein’sche Bild, unter Berücksichtigung des Weyhe’schen Planes, nach rechts erweitert, um den Hügel in seiner Gesamtheit einmal darzustellen.

Im Jahre 1868 erhielt Weyhes Sohn, Maximilian Friedrich Weyhe, den Auftrag zur Erweiterung des Schloßparkes zwischen Ruhr und der neugebauten Iserlohner Straße in Richtung der Schwerter Ruhrbrücke. Auch dieser Entwurfsplan befindet sich im Schwerter Stadtarchiv. Bei der Realisierung des Projektes hat man anscheinend den großen Burghügel bis auf einen etwa 30 m durchmessenden Resthügel abgetragen und mit dem Material den Gräftenring verfüllt. Als 1948 die Ev. Landeskirche von Westfalen Haus Villigst von den Freiherren von Gemmingen pachtete, wurde um 1950 auch der Resthügel beseitigt und das Gelände zur Parkwiese eingeebnet.

Schon der damalige Ev. Landeskirchenoberbaurat Erwin Nau aus Hagen, der für die Umbaumaßnahmen an Haus Villigst verantwortlich war, hat in dem Hügel richtig den Standort des alten Burghauses vermutet, nur wußte er nicht, daß er in dem Hügel nur noch den kümmerlichen Rest der einstigen Hochmotte vor sich hatte, was ihn zu falschen Schlüssen führte.

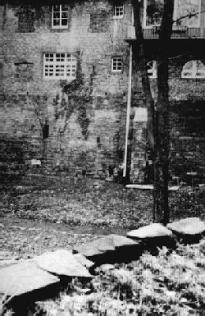

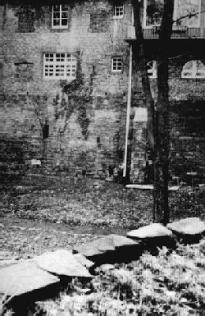

In seiner Dokumentation zur Baugeschichte von Haus Villigst vertritt Nau die These, die gesamte heutige Schloßanlage sei erst im 19. Jhdt. entstanden, so auch die hohe Mauer, mit dem dahinter, und unter der Hoffläche liegenden Gewölbekeller, die den Schloßhof zur tiefer liegenden Parkwiese abgrenzt. Daran hatte ich aufgrund des gleichen Verwitterungszustandes (Windschliff) des Mauerwerks, der Löwenköpfe über den schießschartenartigen Kellerfenstern und der ins Mauerwerk eingelassenen Platte mit Renaissance-Beschlagwerkrahmen, erhebliche Zweifel, zumal die Mauer ursprünglich verputzt war, wie heute noch anhaftende Putzreste beweisen.

In seiner Dokumentation zur Baugeschichte von Haus Villigst vertritt Nau die These, die gesamte heutige Schloßanlage sei erst im 19. Jhdt. entstanden, so auch die hohe Mauer, mit dem dahinter, und unter der Hoffläche liegenden Gewölbekeller, die den Schloßhof zur tiefer liegenden Parkwiese abgrenzt. Daran hatte ich aufgrund des gleichen Verwitterungszustandes (Windschliff) des Mauerwerks, der Löwenköpfe über den schießschartenartigen Kellerfenstern und der ins Mauerwerk eingelassenen Platte mit Renaissance-Beschlagwerkrahmen, erhebliche Zweifel, zumal die Mauer ursprünglich verputzt war, wie heute noch anhaftende Putzreste beweisen.

Da bot sich mir 1992 die einmalige Gelegenheit das Alter der Mauer zu bestimmen. Zur Beseitigung eines aufgetretenen Wasserschadens mußte die Mauer von außen aufgebrochen werden. Dies ermöglichte mir das ausgebrochene Steinmaterial des Mauerkerns zu untersuchen und Mörtelproben zu entnehmen, wie auch aus den Fugen der Fassade. Herr Willy Kuhlmann aus Hohensyburg erklärte sich freundlicherweise bereit, die Proben an der Universität Bochum untersuchen zu lassen. Wenige Wochen später teilte er mir das Ergebnis mit: Der bräunliche Fassadenmörtel von geringer Festigkeit war ein kalkarmer Sand-Lehmmörtel wie er um 1600 verwendet wurde. Der weiße, kalkreiche und hochfeste Mörtel des Mauerkerns, war dagegen hochgradig proteinhaltig, was eindeutig auf einen "Caseinmörtel" verweist. Hier wurden ganz klar Milchprodukte, wie Dickmilch oder Quark als Bindemittelzusatz verwendet! Solche Caseinmörtel finden sich vom 11. bis ins 14. Jhdt.! Der Mauerkern muß also dieser Zeitstellung angehören, dem ganz offensichtlich um 1600 eine neue Fassade verpaßt wurde.

Durch nächtliche, flache Lichtbestrahlung der ins Mauerwerk eingelassenen Platte konnte ich, anhand des Schattenwurfes der schwachen Buchstabenvertiefungen, deren Text lesbar machen und in das zweizeilige MARCK und SCHENCKBIER auflösen. Die Platte ist keineswegs eine Reklametafel für das gute Bier der Herren von der Mark, sondern bezieht sich auf die Eheleute Johann v. d. Mark (+1617) und Agnes v. Schenckbier, die sich somit als Bauherren der Fassade verewigt hatten.

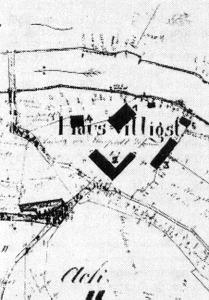

Die Mauer ist jedenfalls eindeutig mit dem Untergeschoß der in der Zeichnung von 1720 dargestellten Front der Vierflügelanlage, der eigentlichen "Vorburg" des Hauses Villigst, zu identifizieren. Diese Vorburg, die mit der südwestlichen Hälfte des heutigen Schloßhofes identisch ist, war, wie die Skizze von 1720 vermuten läßt, vollständig von einer Gräfte umgeben, deren Pegel aber höher lag als der Gräftenring der Hochmotte und vermutlich über zwei Stauwehre in den Gräftenring entwässerte. Daß die viereckige Vorburg einst von Gräben umgeben war, bestätigt auch der Situationsplan "Schwerte und Umgebung" des Geometers Beckhaus von 1823, der aber auf einer älteren Karte beruht. Darin besitzt jedoch der bergseitig parallel verlaufende Graben eine lineare Verlängerung, die dann in einem kleinen Teilstück rechtwinklig ruhrwärts abknickt. Im Knickwinkel ist ein quadratisches Gebäude eingezeichnet, in dem ich den kleinen Turm aus der Zeichnung von 1720 vermute.

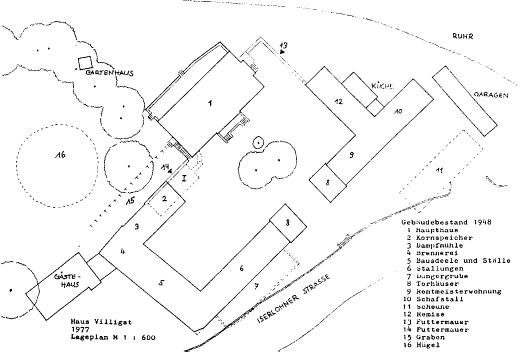

Ganz offensichtlich bestand ursprünglich die Villigster Vorburg aus zwei, durch einen Graben getrennten Vorhöfen, die den gesamten heutigen Schloßhof umfaßten. Wie ich anhand des Untersuchungsberichtes von Erwin Nau und den Weyhe’schen Karten feststellen konnte, hat man bei Baubeginn des neuen Schlosses die noch bestehenden Obergräften verfüllt und die neuen Wirtschaftsgebäude auf den Futtermauern der Obergräften errichtet. Sicher nachzuweisen ist dies für die im Lageplan (siehe unten) eingezeichneten Baukörper 4, 5 und 12, mit hoher Wahrscheinlichkeit gilt das auch für 6, 8 und 9.

Ganz offensichtlich bestand ursprünglich die Villigster Vorburg aus zwei, durch einen Graben getrennten Vorhöfen, die den gesamten heutigen Schloßhof umfaßten. Wie ich anhand des Untersuchungsberichtes von Erwin Nau und den Weyhe’schen Karten feststellen konnte, hat man bei Baubeginn des neuen Schlosses die noch bestehenden Obergräften verfüllt und die neuen Wirtschaftsgebäude auf den Futtermauern der Obergräften errichtet. Sicher nachzuweisen ist dies für die im Lageplan (siehe unten) eingezeichneten Baukörper 4, 5 und 12, mit hoher Wahrscheinlichkeit gilt das auch für 6, 8 und 9.

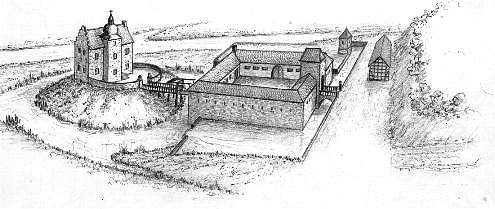

Der erste Vorhof der Villigster Vorburg, an dessen Nordostfront (12) auch das ursprüngliche Haupttor gelegen haben dürfte, bestand also schon 1720 nicht mehr. Einziges Relikt der aufgelassenen Anlage dürfte der kleine Eckturm (?) in der Zeichnung und die nicht abgebildete Futtermauer (13) sein, deren Winkelstück wie ein Wellenbrecher gegen die Ruhr ausgerichtet ist. Nach dem Abriß des ersten Vorhofes wurde anscheinend die Torsituation verändert und die Zufahrt an die Südostseite verlegt, wie es die Zeichnung, allerdings perspektivisch falsch, wiedergibt. Ich habe die Burg Villigst im Zustand von 1720 rekonstruiert und aus der Vogelschau gezeichnet.

Über das Aussehen der ehemals zweihöfigen Vorburg können wir nur Vermutungen anstellen. Wie aus dem Erbvertrag von 1390 hervorgeht, den Elisabeth v. Kerpen, der Witwe des Engelbert Sobbe (+1389), mit den bestellten Vormündern ihres noch unmündigen Sohnes Johann Sobbe abschloß, besaß sie als Witwensitz das "Neue Haus" auf der Villigster Vorburg. Nach Aussage des Textes sollten ihr die beiden Pförtner des oberen und unteren Tores die Zugbrücken herunter lassen, wenn sie es verlangen würde. Das Neue Haus muß daher im zweiten Hof der Vorburg gelegen haben. Da außerdem der zum Hause gehörige Keller erwähnt wird, vermute ich den Standort des Hauses über dem heute unter der Hoffläche befindlichen Gewölbekeller hinter der festgestellten mittelalterlichen Mauer zur Parkwiese. Das Gebäude oder sein Nachfolgebau muß demnach mit der in der Zeichnung von 1720 dargestellten Nordwestfront der Vorburg identisch sein. Da der Zugang zum Neuen Haus über zwei Zugbrücken erfolgte, muß die zweite Zugbrücke den Graben zwischen beiden Vorhöfen überspannt haben.

Über das Aussehen der ehemals zweihöfigen Vorburg können wir nur Vermutungen anstellen. Wie aus dem Erbvertrag von 1390 hervorgeht, den Elisabeth v. Kerpen, der Witwe des Engelbert Sobbe (+1389), mit den bestellten Vormündern ihres noch unmündigen Sohnes Johann Sobbe abschloß, besaß sie als Witwensitz das "Neue Haus" auf der Villigster Vorburg. Nach Aussage des Textes sollten ihr die beiden Pförtner des oberen und unteren Tores die Zugbrücken herunter lassen, wenn sie es verlangen würde. Das Neue Haus muß daher im zweiten Hof der Vorburg gelegen haben. Da außerdem der zum Hause gehörige Keller erwähnt wird, vermute ich den Standort des Hauses über dem heute unter der Hoffläche befindlichen Gewölbekeller hinter der festgestellten mittelalterlichen Mauer zur Parkwiese. Das Gebäude oder sein Nachfolgebau muß demnach mit der in der Zeichnung von 1720 dargestellten Nordwestfront der Vorburg identisch sein. Da der Zugang zum Neuen Haus über zwei Zugbrücken erfolgte, muß die zweite Zugbrücke den Graben zwischen beiden Vorhöfen überspannt haben.

Auffällig ist die von der Bergseite her besonders gefährdete Lage der Vorburg. Ihrem Schutz diente meiner Meinung nach der noch heute im Ohl liegende kleine Ringwall mit Graben, der vermutlich palisadenumwehrt einen hölzernen Wehrturm umschloß und den Flankenschutz der Burg übernahm und wahrscheinlich gleicher Zeitstellung wie die Hochmotte sein dürfte. Wie mir Josef Spiegel vor etlichen Jahren sagte, habe er im Ringwall Keramikscherben des 13. Jhdts. gefunden.

Wie die Fama kündet, soll der Ringwall durch einen unterirdischen Gang (Fluchttunnel?) mit dem Haus Villigst einst verbunden gewesen sein. Angeblich will man vor einigen Jahren bei Tiefbauarbeiten auf Haus Villigst auf einen unterirdischen Gang gestoßen sein. Märchen oder Wahrheit, wer will das entscheiden?

Reinhold Stirnberg

Bis auf geringe, aber wesentliche Teile ist von der Burg Villigst nichts mehr erhalten. Die heutige klassizistische Schloßanlage ist ein "Neubau" und entstand zwischen 1819 und 1834. Über das Aussehen der Burg unterrichtet uns eine kleine dilettantische Skizze von 1720, in der sie als eine perspektivisch verzeichnete Vierflügelanlage erscheint. Doch dieser Eindruck täuscht. Tatsächlich hat der Zeichner die Burg in etwa richtig wiedergegeben. Er hat nur vergessen etwas wesentliches abzubilden. Das eigentliche Schloßhaus, mit ruhrseitigem Erker und mittig vorgelagertem Treppenturm war nicht ein Teil der Vierflügelanlage, sondern stand vor dieser auf einem großen Hügel, inmitten der heutigen Parkwiese zwischen Schloß und Ruhr. Diesen Hügel umfaßte ein wassergefüllter Grabenring, eine Gräfte, von der ein Teilstück 1836 noch geflutet war. An der Stelle des Schloßhauses auf der Hügelkuppe, das 1827 noch stand und im Aufmessungsplan des Urkatasters, ohne den Treppenturm, eingezeichnet ist, erhob sich im Mittelalter mit Sicherheit ein mächtiger, viereckiger Steinturm. Diese wuchtige Turmhügelburg, eine sogenannte Hochmotte, bildete das Kernwerk der Burg Villigst. Solche Hochmotten zählten im Mittelalter zu den schweren Festungswerken und durften nur mit Genehmigung des Deutschen Königs errichtet werden. Die Turmhügelburg Villigst zählte zu den Größten ihrer Art in Westfalen. Etwas Vergleichbares finden wir in der Burg Haskenau im Münsterland und in der gewaltigen Hochmotte "Hünenknüfer" bei Scheda an der Ruhr.

Bis auf geringe, aber wesentliche Teile ist von der Burg Villigst nichts mehr erhalten. Die heutige klassizistische Schloßanlage ist ein "Neubau" und entstand zwischen 1819 und 1834. Über das Aussehen der Burg unterrichtet uns eine kleine dilettantische Skizze von 1720, in der sie als eine perspektivisch verzeichnete Vierflügelanlage erscheint. Doch dieser Eindruck täuscht. Tatsächlich hat der Zeichner die Burg in etwa richtig wiedergegeben. Er hat nur vergessen etwas wesentliches abzubilden. Das eigentliche Schloßhaus, mit ruhrseitigem Erker und mittig vorgelagertem Treppenturm war nicht ein Teil der Vierflügelanlage, sondern stand vor dieser auf einem großen Hügel, inmitten der heutigen Parkwiese zwischen Schloß und Ruhr. Diesen Hügel umfaßte ein wassergefüllter Grabenring, eine Gräfte, von der ein Teilstück 1836 noch geflutet war. An der Stelle des Schloßhauses auf der Hügelkuppe, das 1827 noch stand und im Aufmessungsplan des Urkatasters, ohne den Treppenturm, eingezeichnet ist, erhob sich im Mittelalter mit Sicherheit ein mächtiger, viereckiger Steinturm. Diese wuchtige Turmhügelburg, eine sogenannte Hochmotte, bildete das Kernwerk der Burg Villigst. Solche Hochmotten zählten im Mittelalter zu den schweren Festungswerken und durften nur mit Genehmigung des Deutschen Königs errichtet werden. Die Turmhügelburg Villigst zählte zu den Größten ihrer Art in Westfalen. Etwas Vergleichbares finden wir in der Burg Haskenau im Münsterland und in der gewaltigen Hochmotte "Hünenknüfer" bei Scheda an der Ruhr.  Als 1836 der Freiherr von Elverfeldt den Düsseldorfer Landschaftsarchitekten und Hofgartendirektor Maximilian Weyhe mit der Anlage des Schloßparks von Haus Villigst beauftragte, bezog dieser den Hügel, mit dem noch in einem Teilstück gefluteten Gräftenring, in sein Konzept mit ein. Hiervon zeugt der Entwurfplan Weyhes, der neben weiteren Plänen aus seiner Hand, im Schwerter Stadtarchiv aufbewahrt wird.

Als 1836 der Freiherr von Elverfeldt den Düsseldorfer Landschaftsarchitekten und Hofgartendirektor Maximilian Weyhe mit der Anlage des Schloßparks von Haus Villigst beauftragte, bezog dieser den Hügel, mit dem noch in einem Teilstück gefluteten Gräftenring, in sein Konzept mit ein. Hiervon zeugt der Entwurfplan Weyhes, der neben weiteren Plänen aus seiner Hand, im Schwerter Stadtarchiv aufbewahrt wird.  In seiner Dokumentation zur Baugeschichte von Haus Villigst vertritt Nau die These, die gesamte heutige Schloßanlage sei erst im 19. Jhdt. entstanden, so auch die hohe Mauer, mit dem dahinter, und unter der Hoffläche liegenden Gewölbekeller, die den Schloßhof zur tiefer liegenden Parkwiese abgrenzt. Daran hatte ich aufgrund des gleichen Verwitterungszustandes (Windschliff) des Mauerwerks, der Löwenköpfe über den schießschartenartigen Kellerfenstern und der ins Mauerwerk eingelassenen Platte mit Renaissance-Beschlagwerkrahmen, erhebliche Zweifel, zumal die Mauer ursprünglich verputzt war, wie heute noch anhaftende Putzreste beweisen.

In seiner Dokumentation zur Baugeschichte von Haus Villigst vertritt Nau die These, die gesamte heutige Schloßanlage sei erst im 19. Jhdt. entstanden, so auch die hohe Mauer, mit dem dahinter, und unter der Hoffläche liegenden Gewölbekeller, die den Schloßhof zur tiefer liegenden Parkwiese abgrenzt. Daran hatte ich aufgrund des gleichen Verwitterungszustandes (Windschliff) des Mauerwerks, der Löwenköpfe über den schießschartenartigen Kellerfenstern und der ins Mauerwerk eingelassenen Platte mit Renaissance-Beschlagwerkrahmen, erhebliche Zweifel, zumal die Mauer ursprünglich verputzt war, wie heute noch anhaftende Putzreste beweisen.

Ganz offensichtlich bestand ursprünglich die Villigster Vorburg aus zwei, durch einen Graben getrennten Vorhöfen, die den gesamten heutigen Schloßhof umfaßten. Wie ich anhand des Untersuchungsberichtes von Erwin Nau und den Weyhe’schen Karten feststellen konnte, hat man bei Baubeginn des neuen Schlosses die noch bestehenden Obergräften verfüllt und die neuen Wirtschaftsgebäude auf den Futtermauern der Obergräften errichtet. Sicher nachzuweisen ist dies für die im Lageplan (siehe unten) eingezeichneten Baukörper 4, 5 und 12, mit hoher Wahrscheinlichkeit gilt das auch für 6, 8 und 9.

Ganz offensichtlich bestand ursprünglich die Villigster Vorburg aus zwei, durch einen Graben getrennten Vorhöfen, die den gesamten heutigen Schloßhof umfaßten. Wie ich anhand des Untersuchungsberichtes von Erwin Nau und den Weyhe’schen Karten feststellen konnte, hat man bei Baubeginn des neuen Schlosses die noch bestehenden Obergräften verfüllt und die neuen Wirtschaftsgebäude auf den Futtermauern der Obergräften errichtet. Sicher nachzuweisen ist dies für die im Lageplan (siehe unten) eingezeichneten Baukörper 4, 5 und 12, mit hoher Wahrscheinlichkeit gilt das auch für 6, 8 und 9.

Über das Aussehen der ehemals zweihöfigen Vorburg können wir nur Vermutungen anstellen. Wie aus dem Erbvertrag von 1390 hervorgeht, den Elisabeth v. Kerpen, der Witwe des Engelbert Sobbe (+1389), mit den bestellten Vormündern ihres noch unmündigen Sohnes Johann Sobbe abschloß, besaß sie als Witwensitz das "Neue Haus" auf der Villigster Vorburg. Nach Aussage des Textes sollten ihr die beiden Pförtner des oberen und unteren Tores die Zugbrücken herunter lassen, wenn sie es verlangen würde. Das Neue Haus muß daher im zweiten Hof der Vorburg gelegen haben. Da außerdem der zum Hause gehörige Keller erwähnt wird, vermute ich den Standort des Hauses über dem heute unter der Hoffläche befindlichen Gewölbekeller hinter der festgestellten mittelalterlichen Mauer zur Parkwiese. Das Gebäude oder sein Nachfolgebau muß demnach mit der in der Zeichnung von 1720 dargestellten Nordwestfront der Vorburg identisch sein. Da der Zugang zum Neuen Haus über zwei Zugbrücken erfolgte, muß die zweite Zugbrücke den Graben zwischen beiden Vorhöfen überspannt haben.

Über das Aussehen der ehemals zweihöfigen Vorburg können wir nur Vermutungen anstellen. Wie aus dem Erbvertrag von 1390 hervorgeht, den Elisabeth v. Kerpen, der Witwe des Engelbert Sobbe (+1389), mit den bestellten Vormündern ihres noch unmündigen Sohnes Johann Sobbe abschloß, besaß sie als Witwensitz das "Neue Haus" auf der Villigster Vorburg. Nach Aussage des Textes sollten ihr die beiden Pförtner des oberen und unteren Tores die Zugbrücken herunter lassen, wenn sie es verlangen würde. Das Neue Haus muß daher im zweiten Hof der Vorburg gelegen haben. Da außerdem der zum Hause gehörige Keller erwähnt wird, vermute ich den Standort des Hauses über dem heute unter der Hoffläche befindlichen Gewölbekeller hinter der festgestellten mittelalterlichen Mauer zur Parkwiese. Das Gebäude oder sein Nachfolgebau muß demnach mit der in der Zeichnung von 1720 dargestellten Nordwestfront der Vorburg identisch sein. Da der Zugang zum Neuen Haus über zwei Zugbrücken erfolgte, muß die zweite Zugbrücke den Graben zwischen beiden Vorhöfen überspannt haben.